La revue Études tsiganes

Qui sont les Roms, les Manouches, les Sinti, les Gitans, les Voyageurs ? Pourquoi les désigne-t-on comme Tsiganes ou Gens du Voyage ? Sont-ils tous nomades ? Que signifie la sédentarisation pour eux ? En dehors de la France, dans quelles régions du monde les rencontre-t-on ? Quelles y sont leurs conditions d’existence en termes de travail, d’habitat, de santé, d’éducation des enfants ?

Sont-ils des citoyens à part entière des pays où ils vivent ? Quel avenir peuvent-ils espérer ?

Depuis 1955, la revue « Etudes Tsiganes » répond à ces diverses questions en faisant appel aux meilleurs spécialistes issus de la recherche ou du travail social. Si, dans un premier temps, elle adopte plutôt la forme d’un modeste bulletin d’association paraissant trois à quatre fois par an, elle s’étoffe très vite, notamment en faisant une place de plus en plus grande à la photographie. A partir de1993, elle devient semestrielle et s’organise autour de numéros thématiques : Europe, identité, musique, femmes, mémoire, communication, école, nomadisme… Aujourd’hui, la revue propose une structure plus élaborée avec, autour d’un dossier central, des témoignages, un courrier des lecteurs, des rubriques permanentes apportant des informations diverses sur l’actualité des Tsiganes en Europe et dans le monde, leur musique, les publications scientifiques et la documentation audio-visuelle.

Reconnue, notamment sur le plan international, comme seule revue de référence en langue française dans son domaine de prédilection, Études Tsiganes se développe plus que jamais comme instrument indispensable d’information rigoureuse et de réflexion à destination des chercheurs, des acteurs sociaux et du public plus vaste des citoyens curieux et engagés.

Sous la direction de Grégoire Cousin et Gaëlla Loiseau le Conseil scientifique de la revue Études Tsiganes reçoit des articles en vue de publication. Les articles sont publiés après évaluation anonyme par deux réviseurs. Les articles proposés peuvent répondre à un appel à contribution thématique ou être proposés hors thématique (varia). La revue publie dans les champs disciplinaires des sciences humaines et sociales et encourage particulièrement les contributions des jeunes chercheurs.

ACTUALITÉ

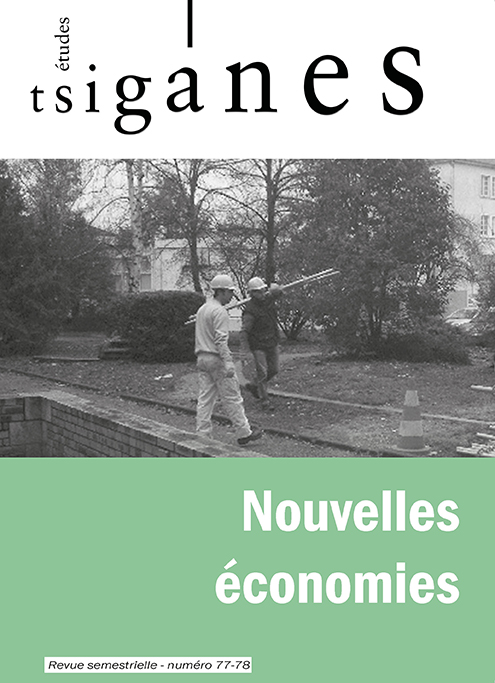

Revue n° 77-78 :

« Nouvelles économies »

Ce numéro s’intéresse aux agentivités économiques contemporaines des populations tsiganes et voyageuses. La nomination inédite, en juillet dernier, d’un Rom à la tête du ministère du Travail au sein du gouvernement roumain invite à questionner conjointement l’évolution des représentations sur les Roms – où la question du rapport au travail est déterminante ; et les reconfigurations néolibérales du capitalisme dans lesquels ces populations sont aujourd’hui enrôlées.

Les contributions permettent d’analyser des situations où les groupes tentent de faire bouger les modalités de leur inscription dans une économie globalisée, en entrant dans le salariat, en développant des activités agricoles ou en devenant courtiers dans le recrutement de main d’oeuvre de sous-traitance à l’échelle européenne. Ces ouvertures de nouveaux territoires économiques se déploient sous des formes où les Tsiganes et Voyageurs tentent de maintenir des formes d’autonomie et marges de manœuvre au sein du système capitaliste. Nous découvrons les manières dont les processus identitaires forgent à la fois des mécanismes d’ajustements et de résistances discrètes aux injonctions normatives du marché ; des situations où le profit est mis en concurrence avec les formes de sacralisation des biens matériels.

Si ce numéro donne à comprendre des initiatives et adaptations aux diverses contraintes qui pèsent sur les activités économiques des Tsiganes et Voyageurs, il dresse aussi le constat que les biais culturalistes demeurent particulièrement prégnants dans les représentations institutionnelles de leur rapport au travail. Ainsi ce numéro ambitionne d’éclairer les intrications complexes entre émancipations et discriminations, élans et freins, qui façonnent les agentivités économiques contemporaines des groupes tsiganes et voyageurs.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

Ilsen About (CNRS) – Henriette Asséo (EHESS) – Céline Bergeon (Université de Poitiers) – Marc Bordigoni (CNRS) – Elisabeth Clanet – Claire Cossée (UPEC) – Grégoire Cousin (EHESS) – Emmanuel Filhol (Université de Bordeaux) – Iulia Hasdeu (HETS) – Marie-Christine Hubert (Université de Bordeaux) – Cécile Kovacshazy (Université de Limoges) – Gaëlla Loiseau (INRAE) – Martin Olivera (Université de Paris VIII) – Bernard Pluchon – Tatiana Sîrbu (Université catholique de Louvain) – Adèle Sutre (EHESS) – Alain Reyniers (Université catholique de Louvain) – Marie-Claude Vachez

APPEL A CONTRIBUTION

Famille

L’étude de l’organisation et du fonctionnement des familles sinté, roms et gitanes a de longue date fait l’objet d’une attention particulière dans les études romani. Elle s’inscrit dans une longue tradition anthropologique de l’étude de la parenté qui – depuis la publication du classique « Mariage tsigane » de Patrick Williams (1984) – demeure féconde (Cf. récemment : Piasere, 2015, et le numéro spécial de Martror, 2020).

D’une part, ces travaux interrogent en miroir le modèle de référence de la famille européenne à partir duquel des indicateurs démographiques (et de politiques publiques) tels que l’âge au mariage, le nombre d’enfants ou la proximité des conjoints sont pensés. Ces travaux, en mettant au centre la construction des identités romani par le mariage, ont parfois fait l’impasse sur le rôle des familles comme lieu d’échange, notamment entre romani et membres non-romani ou encore entre segments, ou entre différents groupes.

D’autre part, l’histoire, la géographie ou la psycholinguistique placent également la famille au centre de l’étude des relations sociales des groupes romani, que ces relations soient transgénérationnelles ou entre différents lieux. L’étude historique montre également le caractère central de la famille dans les modalités de contrôle — on pense par exemple à l’inscription dans le carnet anthropométrique des nomades — ou de persécutions – le zigueuner Lager d’Auschwitz est un exemple paroxystique du fantasme de la famille tsigane. Il apparait, sans que cela ne constitue un point saillant de la littérature, que la famille soit aujourd’hui encore, dès lors qu’il s’agit de population romani, au centre du travail des institutions étatiques tant dans les politiques sociales que répressives.

En partant de cette littérature, deux axes d’analyse s’offrent aux contributeurs souhaitant répondre à cet appel. +info

Vous pouvez envoyer vos propositions d’articles à : contributions@etudestsiganes.asso.fr

Plus d’information sur la procédure de soumission et d’évaluation

SOUMETTRE UN ARTICLE

Sous la direction de Grégoire Cousin et Gaëlla Loiseau le Conseil scientifique de la revue Études Tsiganes reçoit des articles en vue de publication. Les articles sont publiés après évaluation anonyme par deux réviseurs. Les articles proposés peuvent répondre à un appel à contribution thématique ou être proposés hors thématique (varia). La revue publie dans les champs disciplinaires des sciences humaines et sociales et encourage particulièrement les contributions des jeunes chercheurs.

Vous pouvez envoyer vos propositions d’articles à : contributions@etudestsiganes.asso.fr

Plus d’information sur la procédure de soumission et d’évaluation

LES NUMÉROS DE LA REVUE

Les numéros de la revue Études tsiganes

La collection de la revue Études tsiganes, à partir de 1993.

Articles en texte intégral

La collection de la revue Études tsiganes, à partir de 1993.

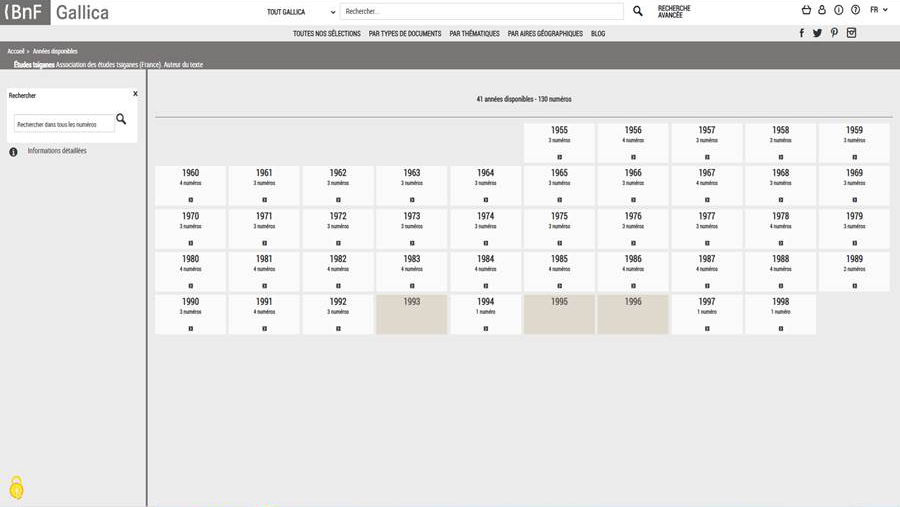

Le fonds numérisé de la revue Études tsiganes

La collection de la revue Études tsiganes, de 1955 à 1992.

Ce fonds est disponible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343486078/date

ISSN de la revue : 0014-2247